炎症性肠病(IBD)是一种特发性肠道炎症性疾病,主要发病部位是回肠、直肠和结肠。具体的临床表现为腹泻、腹痛,甚至可有血便,病程漫长且经常反复。IBD主要包括两种类型即溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)。溃疡性结肠炎(UC)是炎症性肠病(IBD)中最为普遍的一种,主要是结肠黏膜层和黏膜下层连续性炎症,疾病通常先累及直肠,逐渐向全结肠蔓延。

IBD的具体发病原因尚未明确,目前已知肠道黏膜的免疫系统异常所导致的炎症反应在IBD发病中起重要作用,与此同时,环境、免疫、遗传以及心理等因素也是重要的发病原因。当前对于治疗IBD的主要方法为:卧床休息,补充体液,以及药物美沙拉嗪等。

益适优®(LC-Zhang, P-8, V9)可以有效改善肠道菌群,具有良好的益生作用。故本试验通过研究益适优®益生菌制剂联合美沙拉嗪辅助治疗UC的临床效果,来探究其对IBD的治疗效果。

试验方法

采取随机双盲的原则选取30名UC患病志愿者进行为期12周的临床试验。排除5名不符合试验要求的志愿者(其中包括UCDAI评分大于10的重度患病者、孕妇及没有进行诊断的志愿者);剩下的25名轻中度患者随机分成益生菌组(12人)和安慰剂组(13人)。这25名患病志愿者共同完成临床诊断,其中还有10名益生菌组和8名安慰剂组患者参与了粘膜样品采集(肠道微生物检测,图1)。两组病人都接受美沙拉嗪治疗的同时,益生菌组每人每日服用益适优®200亿CFU(2g),安慰剂组则每日给予2g等量安慰剂。

试验结果

1.临床诊断结果

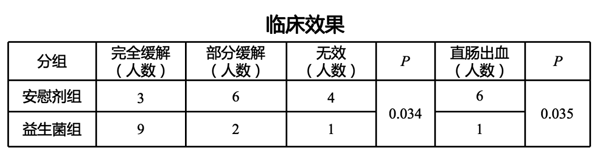

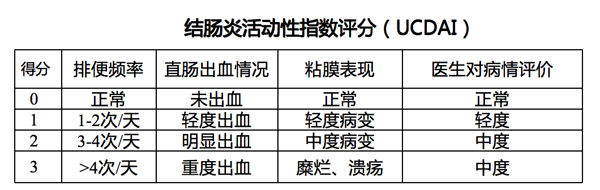

经过12周的临床诊断结果显示:两组患者的排便频率都有所下降,益生菌组在排便频率(P<0 .01)相比安慰剂组下降更为显著,且维持在每日两次的水平上(图2,a)。益生菌组的直肠出血情况(p="0.035)、UC缓解率(P=0.034)等指标上都显著优于安慰剂组(图3),其中益生菌组的缓解率高达91.67%,而安慰剂组的缓解率仅为69.23%。益生菌组的UCDAI评分显著低于安慰剂组(P<0.01,图2,bcd)。

图2:患者排便频率及UCDAI具体分数详情

2.肠道粘膜微生物多样性和组成结构分析

α多样性评估发现:

益生菌组和安慰剂组的粘膜微生物多样性和丰富度在治疗过程中均有下降的趋势,这和之前报道的美沙拉嗪治疗UC时会减少粘膜细菌的含量一致,但安慰剂组微生物丰富度下降更显著(P=0.076,图4),表明益生菌可能有助于维持粘膜菌群的丰富度。

β多样性分析发现:

两组粘膜微生物的结构均没有显著改变,但在治疗12周时安慰剂组内样品间距离显著降低(P<0 .01),益生菌组内样品间距离未发生显著变化(图4)。益生菌有助于维持肠粘膜菌群的稳态,在治疗过程中未发生显著性变化。

3.肠道粘膜微生物分类组成的改变分析

在属水平上:治疗12周时,益生菌组中魏斯氏菌属(Weissella, P<0 .05)、瘤胃球菌属(ruminococcus, p<0.05)、真杆菌属(eubacterium, p<0.01)、布劳特氏菌属(blautia, p<0.05)和片球菌属(pediococcus, p<0.05)等有益菌属相对含量显著增加(图5)。

在种水平上:益生菌治疗显著增加了食物魏斯氏菌(Weissella cibaria, P<0 .05) 、粪便瘤胃球菌(ruminococcus faecis, p<0.05)、脆弱拟杆菌(bacteroides fragilis, p<0.05)和小枝真杆菌(eubacterium ramulus, p<0.05)等肠道生理性细菌(图5),其中食物魏斯氏菌可以促进自然杀伤细胞活跃,小枝真杆菌是肠道中代谢黄酮的生理性细菌,脆弱拟杆菌已被证明可以通过荚膜多糖a与t细胞互作对抗结肠炎。

4.Spearman相关性分析

通过肠道菌群和溃疡性结肠炎活动性指数评分(UCDAI)的Spearman关联分析发现魏斯氏菌属(Weissella)、真杆菌属(Eubacterium)、片球菌属(Pediococcus)和部分乳球菌属(Lactococcus)的rho值小于0,说明这些菌属的含量与UCDAI评分呈负相关(图6)。即这些有益菌含量增加,UCDAI评分下降。这也表明益生菌可以通过增加有益菌抑制致病菌患者肠道粘膜菌群,改善溃疡性结肠炎的临床症状。

试验结论

益适优®(LC-Zhang, P-8, V9)联合美沙拉嗪可以显著缓解UC患者的临床表现,有效治疗IBD,即减少排便次数、减少排便出血次数、提高缓解率并且有效降低UCDAI评分。在肠道菌群多样性和微生物种类方面,益适优®还可以有效调节患者肠道菌群,维持菌群稳态,提高有益菌含量。